得泓之声

四时有明法而不议,得泓有甘霖而不语

案件背景

近日,广东湛江市坡头区法院开庭审理了一起备受关注的“法事”诈骗案,涉及的两名被告人陈某贵与其子陈某华因长期从事“做法事”被控“诈骗罪”。案件中,检方指控父子二人通过虚构法事效果,骗取多名逝者家属共计86800元财物。然而,陈某贵父子认为其行为属于合法商业活动,不构成犯罪,因此并未认罪认罚。一审中,辩护律师对其行为进行无罪辩护。该案围绕“虚构事实”是否构成诈骗罪展开了激烈辩论,控辩双方的立场迥异,引发了社会广泛关注。

案件背景与检方指控

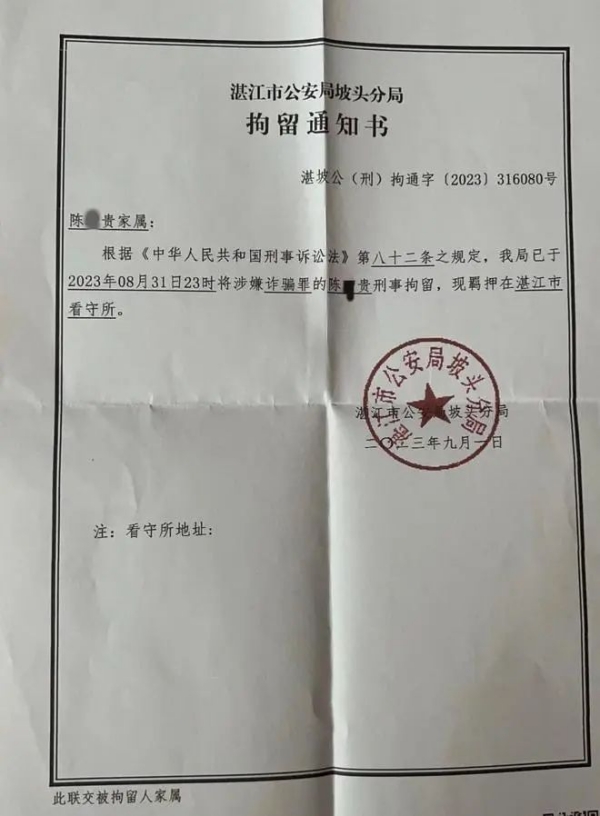

陈某贵一家从事“做法事”的活动已有数十年历史,其女儿陈芳透露,家族中几代人都从事此类封建迷信活动,陈某贵从十几岁便开始从事“法事”业务,至今已有40余年历史。2023年8月,陈某贵与其儿子陈某华及多名亲属在家中被当地警方控制,因涉嫌“诈骗罪”而被刑拘。检方在起诉书中指出,陈某贵父子以非法占有为目的,利用“法事”为逝者招魂、超度等封建迷信手段,通过虚构法事的实际效果骗取他人财物。在2020年至2023年期间,陈某贵等人在湛江多家医院、太平间等场所开展法事活动,合计骗取金额高达86800元。

起诉书还揭示,陈某贵的法事业务涉及多个参与者,包括医院工作人员、殡葬管理所人员等,通过贿赂这些人员,陈某贵等人在医院和殡仪馆内开展法事活动,骗取逝者家属的钱财。检方认为,陈某贵父子等人构成“虚构事实”的诈骗行为,依法应当追究其刑事责任。

控辩双方争议焦点:是否“虚构事实”

诈骗罪的核心在于是否存在“虚构事实或隐瞒真相”以非法占有他人财物的行为。因此,庭审中控辩双方争论的核心问题是,陈某贵父子是否在“做法事”的过程中构成了“虚构事实”的行为。检方认为,陈某贵等人通过虚构法事对逝者的效果,尤其是以“如果不做法事,逝者的魂魄将无法安息、影响子孙后代”的说法,诱导逝者家属支付高额费用,这属于“虚构事实”。

相对而言,陈某贵的辩护律师则提出,所谓“做法事”的行为并不应当视为虚构事实。律师认为,做法事是我国部分地区普遍存在的一种民俗活动,尤其是在粤西等地区,逝者家属通过做法事寄托对逝者的哀思,并未真正相信法事能够对逝者的灵魂产生实际影响。实际上,这种行为是民间习俗的体现,更多是心理安慰层面。辩护律师还指出,本案大部分被害人均表示他们并不相信法事的超自然效果,这意味着家属并未陷入错误认识,不存在被欺骗的主观情况。

法律层面分析:诈骗罪与民事欺诈的界限

根据我国刑法,诈骗罪的成立需要具备“虚构事实或隐瞒真相”以及“非法占有目的”的要件。控方认为,陈某贵父子通过封建迷信活动虚构法事效果,属于虚构事实,且以非法占有为目的。而辩护方则强调,做法事活动是一种自愿的市场交易,客户与陈某贵之间形成了明确的契约关系,属于意思自治的范围,并不构成诈骗。

在法律上,诈骗罪与民事欺诈的区别在于,诈骗罪是以刑事手段获取他人财物,行为人主观上具有非法占有的目的。而在民事欺诈中,尽管行为可能存在欺骗性,但更侧重于合同关系中的履约问题,通常不涉及刑事责任。本案中,辩护方认为,陈某贵父子的行为更像是民事欺诈或民事纠纷,客户在明知“法事”效果并不具备实质性作用的情况下,仍自愿支付费用,且双方在费用和服务上达成一致,构成了一种商业行为。

法律适用与文化因素的冲突

陈某贵案的特殊性在于,案件所涉及的活动是我国部分地区长期存在的民俗行为,法事活动不仅仅是经济活动,更多是一种精神层面的寄托。法律在打击封建迷信的同时,如何平衡对民俗活动的合理保护,成为了案件审理中的一个重要问题。

近年来,随着社会的进步与法治意识的增强,打击封建迷信、破除旧观念成为了政府工作的重点之一。尤其是在涉及财产交易的领域,封建迷信行为往往被认为是一种非法牟利的手段,容易触犯诈骗罪的相关规定。然而,从另一角度看,许多民俗行为与现代法律观念存在一定冲突,尤其是在法律适用的过程中,如何合理区分迷信活动与刑事犯罪行为,仍需要更多的司法解释与实践来进一步明确。

霖得泓言

本案中的控辩双方围绕“虚构事实”展开了激烈争辩,案件的焦点在于如何界定“做法事”这种具有封建迷信色彩的民俗活动是否构成诈骗。法律层面的适用与文化传统之间的冲突,使得该案件成为了一起具有典型意义的案例。坡头区法院尚未作出一审判决,未来的判决结果将可能为类似案件提供重要的法律参考。

如果您需要法律援助,欢迎联系上海霖得泓律师事务所4006606896。我们将为您提供专业的法律咨询与服务,帮助您在复杂的法律环境中维护您的合法权益。