行业案例

从真实法律诉讼案例切入,带您了解各类个人与企业法律知识,汇集了金融、民事、劳动等多个领域的经典法律案例,

引言

为什么我们要花时间回顾这些曾经轰动一时的案件?在我看来,法律并不仅仅是条文的堆砌,更是一种对社会公平与正义的承诺。历史上那些震撼人心的案件,之所以让我们久久难以忘怀,是因为它们不仅改变了个体的命运,更推动了法律制度的完善,甚至影响了社会发展的方向。

作为一家致力于提供专业法律服务的律所,上海霖得泓律师事务所希望通过“经典案件系列”这个栏目,与大家一起回顾和剖析这些案件,探讨它们对法治的启发与意义。在这个过程中,我们希望让更多人理解法律的温度与力量。

法律应该是什么?在我看来,法律既是公正的守护者,又是社会的基石。然而,有时候,它也可能变成冷漠的规则,甚至成为一种隐形的压迫。当制度与人性碰撞时,法律会站在哪一边?

2003年的孙志刚事件,就是一个深刻的案例。它不仅是一场让人痛心的悲剧,更成为推动中国法治变革的重要催化剂。今天,作为“上海霖得泓律师事务所经典案件系列”的开篇,我将和大家一起回顾这一案件的前因后果,深入探讨它带给我们的警醒与启示。

从路边检查到收容站的命运转折

孙志刚的故事始于一个看似普通的场景——身份检查。2003年3月17日,他刚到广州工作没多久,因为没有随身携带身份证,被警察拦下。根据当时的规定,无法证明身份的人可能被送往“收容遣送站”,接受进一步处理。

在我看来,这个所谓的“收容遣送”制度早已埋下隐患。它以打击“盲流”为名,实则给基层执法提供了过多自由裁量权。在孙志刚的案例中,他的合法公民身份并未能保护他免受侵害。这也暴露了一个问题:当制度过于关注“管理”而忽视“保护”时,个人权益便成为牺牲品。

被送往收容站的孙志刚,不但未得到应有的“帮助”,反而遭遇了暴力对待。3月20日,他被发现死亡,身上布满伤痕。法医鉴定显示,他死于“钝性外力作用导致的损伤性休克”。而更令人愤怒的是,直接施暴者中,不仅有普通工作人员,还有多名医疗人员。

“收容遣送”:一项充满争议的制度

收容遣送制度最早于1982年以国务院行政法规的形式确立,其初衷是为了管理流动人口。然而,随着城市化进程的加快,这项制度逐渐失控,变成了一种“治安工具”。

根据规定,被收容者通常是无正当职业、无法提供有效身份证明的“盲流”。这一模糊的定义使得制度在实践中频频越界,执法人员甚至将其作为创收手段。各地收容站中,暴力、虐待和非人道待遇的现象屡见不鲜,而孙志刚的死亡只是这一冰山上的一角。

案件曝光:舆论与媒体的觉醒

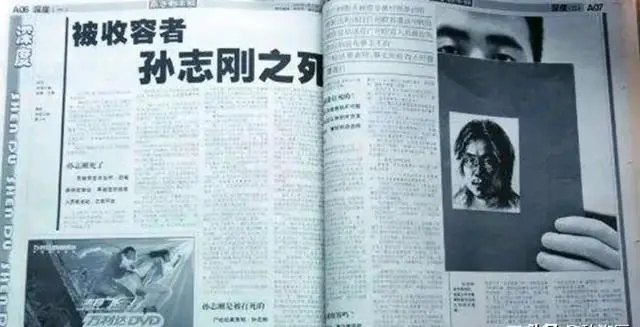

孙志刚事件之所以能引发全国性关注,与媒体的积极介入密不可分。2003年4月25日,《南方都市报》率先刊发题为《被收容者孙志刚之死》的报道,详细揭露了案件的经过。这一篇报道犹如平地惊雷,在社会各界引发了强烈反响。

与此同时,学界也迅速行动起来。中山大学教授艾晓明等三位学者联名向全国人大提交建议书,呼吁审查《收容遣送条例》的合宪性。这是中国历史上第一次有学者主动以公民身份参与推动法律改革,被媒体誉为“开门立法”的起点。

值得一提的是,社会舆论的巨大压力不仅推动了案件的侦办,也为制度改革提供了动力。我认为,这显示了现代媒体在法治建设中的重要作用——它是连接公众与法律的桥梁。

从案件到法律:一场深刻的变革

案件发生后三个月,国务院宣布废止《收容遣送条例》,并出台了新的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》。相比之下,新制度更强调人性化管理和社会救助,彻底摒弃了强制性的“收容”模式。

这标志着中国法治进程中的一次重要胜利。然而,法律工作者普遍认为,孙志刚案不仅仅是对收容遣送制度的反思,更折射出执法体系中的深层次问题:执法权力的滥用、监督机制的缺失以及程序正义的弱化。

这也是案件留给我们的一大启示——法律必须不断被审视和完善,才能真正服务于公正和人权。

霖德泓言:法律的光芒从不熄灭

孙志刚案的社会意义远超个案本身,它让我们看到,法律的核心价值在于对每一个普通人的尊重与保护。当制度与现实脱节,当权力不受约束,法律的正义性便会受到挑战。

作为法律从业者,我常想,假如当时有一个专业的律师团队介入,是否能避免这一悲剧?又或者,假如每个普通人都能更加了解自己的法律权利,是否就能减少类似的悲剧发生?

正因如此,上海霖得泓律师事务所希望通过对这些经典案件的解读,让更多人意识到法律的重要性。

20年过去了,中国的法治建设取得了长足进步,但孙志刚事件留下的课题依然值得深思。制度的公平、执法的规范、法律监督的完善……这些都需要我们每个人共同努力去推动。

如果您遇到法律问题或希望了解更多案件背后的法治逻辑,欢迎联系上海霖得泓律师事务所4006606869。我们将以专业的服务,守护您的合法权益。